「私たち機屋って実に我が儘でしてね」

というのは泉織物の泉太郎社長である。

「頭の中に生まれたボンヤリしたイメージだけで紋紙の注文を出すことも多いんです。どんなことを言っても周東さんは嫌がりもせず、しかもちゃんと形にしてくれる。これ、ものすごいことですよ」

そんな話を周東さんに伝えた。周東さんは戸惑ったようだった。

「いやー、私なんて発展途上ですよ。まだまだ勉強しなくちゃならないことが沢山あります。幸い、仕事が面白くて仕方がないので、もっと勉強します」

【プログラマー】

周東紋切所は大正2年(1913年)の創業である。周東さんが物心ついた頃、周りでは父・英次さんをはじめとした職人さんたちが作業台の前の壁に意匠と呼ばれる紋様の原画を貼り、紋切作業に汗を流していた。

意匠には細かな方眼(縦横の線でできた真四角なマス目)が書き込まれていた。英次さんたちは方眼を1列ずつ目で横に辿り、紋紙に穴をあけるマス目に来ると手元の12個のキーを操作して作業台に置いた紋紙に穴を空けていく。このピアノ・マシンと呼ばれる装置での仕事ほど目も神経も疲れる作業は、他にはあまりないだろう。

英次さんたち複数の職人さんが黙々と紋紙を切る作業場で育ちながら、周東さんは全く関心を持たなかった。下働き程度の手伝いはしたが、周りの大人たちたちがいったい何をやっているのか、知ろうと思ったことはない。英次さんも

「お前がこの仕事を継ぐのだ」

とは言わなかった。

大学を出ると、地元桐生のIT企業に就職する。目指したのはプログラマーである。ところが、それがいまの仕事につながる。人生とは不思議なものである。

「君たち、私たちの会社は桐生にあって、地元のお世話になっている。だから、そのお返しに、地場の企業に役立つものを作ってみないか」

と言い出したのはその会社の初代社長だった。そして、何故か紋切作業が目標になる。手作業に頼っている紋切をもっと楽にしよう。周東さんが入社した頃、このプロジェクトは第2段階に入っていた。パソコンを使って作業をさらに楽にしようというのだ。元の絵をスキャナーで読み取り、織り組織の構造を考えた意匠に直し、紋紙に穴を空ける場所をデータ化する。そのデータを専用機にかけると紋紙が自動的に吐き出されてくるようにならないか。

入社間もない周東さんも、開発チームの一員に加えられた。継ごうとは思わなかった紋切との付き合いが始まった。

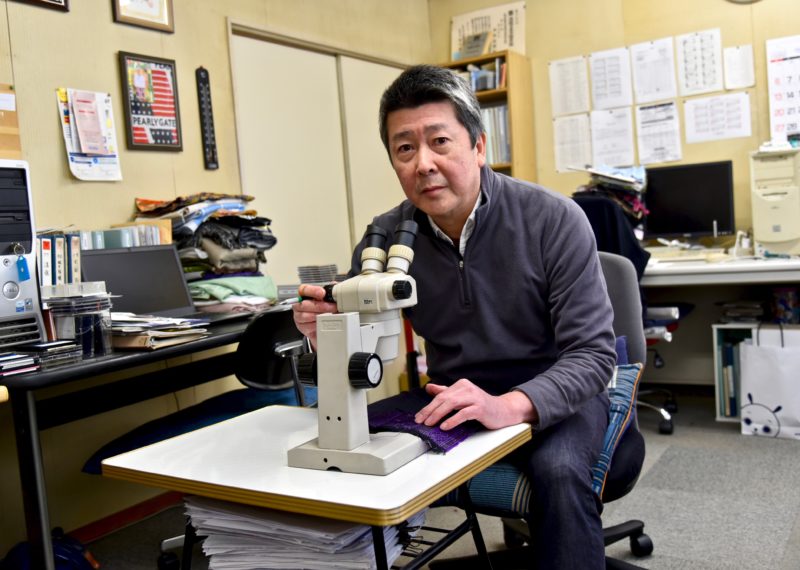

写真:拡大鏡で作業する周東さん