【意匠】

広辞苑第三版は、「意匠」を

・工夫をめぐらすこと。趣向。工夫。・美術・工芸・工業品などの形

・模様・色またはその構成について、工夫をこらすこと。また、その装飾的考案。デザイン。

と説明している。しかし、広辞苑編纂者の調査は繊維の世界までは及ばなかったようで、繊維業界でいう「意匠」は、この定義からややはみ出す。

織物の世界の「意匠」は、デザイン画(「図案」という)を、織機で織れる組織図に変換することをいう。外観、内装のイメー画をもとにビルの設計図を描く建築設計士に似た仕事ともいえる。

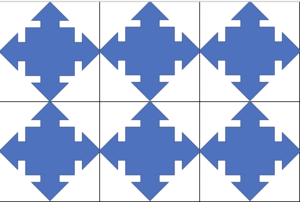

左の図のように、織物の柄は同じものが繰り返されることが多い。図案はその1単位、この図でいえば罫線で囲まれた1つのマスを描いたものだ。

意匠屋さんは1単位の図案を受け取ると、その上に透明のパラフィン紙を置き、図案の四隅に印をつける。そしてこれを折りたたんで筋目をつける。図案の上に罫線を乗せるのである。

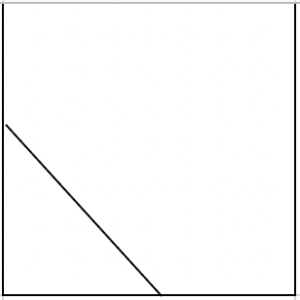

次に、図案の4倍ほどある罫紙(「意匠紙」という)に、パラフィン紙の罫線を頼りにこの図柄を写し取る。パラフィン紙の1つのマス目に

左のような線があったら、意匠紙の該当するマス目に同じ線を描き込む。マス目を頼りに図案の拡大図を描くわけだ。出来上がったものを「前図」という。「前図」は線描画で、まだ色は付いていない。

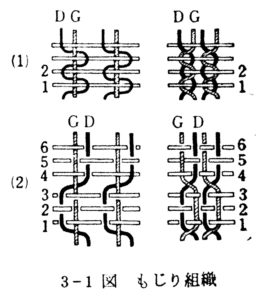

左はかつて工業高校で使われていた教科書「機織2」に掲載されたもじり組織の図である。

左はかつて工業高校で使われていた教科書「機織2」に掲載されたもじり組織の図である。