できたソフトウエアは桐生だけでなく、全国の織物産地に歓迎された。開発チームは手分けして全国を飛び回った。パソコンに不慣れな紋切職人さんたちにこのソフトを使いこなしてもらうには、少なくとも2週間程度の講習が必要だったからだ。

周東さんは、期せずしてたくさんの独立した紋切職人、機屋に勤める職人と出会った。そして、それぞれ微妙に違う紋切の流儀を知っただけではない。

「こんなことができないかなあ?」

と相談され、一緒に解決に取り組んだことも2度や3度ではない。元の図案から、織ることができるように細部を直した意匠のへの直し方、緯糸の重ね方、並べ方……。自分で紋紙を切るなどとは想像もしないまま、紋切のノウハウが周東さんに蓄積した。

【鬼に金棒と楯】

全国の機屋さん、紋切職人との付き合いが周東さんを変えたようである。

「突然、自分でも布作りの一部を担ってみたいなあ、と思い始めたんです」

その気持ちが吹き出たのは、営業先である愛知県一宮市の紋切所の社長との酒の席だった。

「実は実家も紋切業をやってます。このごろになって、いつか家を継ぎたいなあと思い始めまして」

社長は即座に言った。

「あんた、いくつになった?」

「28になりました」

「10年遅いわ。それでもどうしてもやりたいのなら、今すぐ会社を辞めて家に帰りなさい」

会社を辞めて実家に戻った周東さんに声をかけたのは、桐生のレース会社(現在は隣のみどり市に移転)だった。レースの構造を覚えて紋紙を切れるようになってくれないか、というのだ。機どころ桐生には織機の紋紙職人は多い。だが、伸び盛りのレース用の紋紙職人は数少なかった。

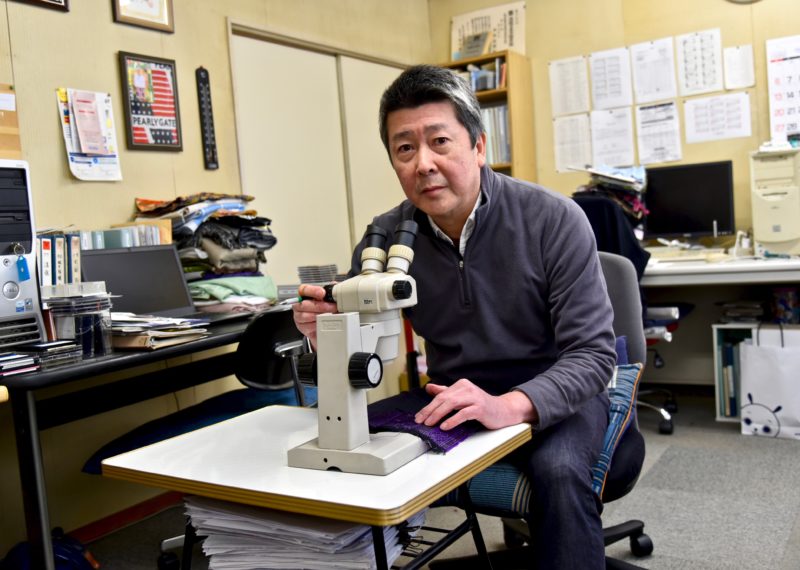

福井市に、ドイツに本社がある編み機メーカーの日本法人があった。そこで1年半、研修をみっちり受けた。織機の紋紙は英次さんや社内の職人さんに学んだ。加えて、紋紙製作のソフトウエアは、自分も開発チームの一員となって作ったものだ。

織機用の紋紙が切れ、編み機用もできる。鬼が金棒を持ったようなものだが、周東さんはさらにソフトウエアへの深い理解がある。金棒を持った鬼が、さらに楯まで手にし、攻めにも守りにも万全の構えをとったようなものではないか。

【私にしかできないもの】

綺麗な布にしたい。周東さんはどんな注文でも

「もっと工夫はできないか?」

と考える。

同じ花が並ぶ図案が来たとする。

「総て同じ花にするのは簡単ですけどね。それじゃあ面白くない」

1つの花は日差しを浴びて明るく、隣の花は日陰で少し陰りを帯びて見えるよう織りの構造に手を加える。

「こうすると表情が出るでしょう。でも、この程度は紋切屋なら誰だってやってることだと思いますよ」

という周東さんに、1つだけ

「これは私にしかできないんじゃないかと思うんですが」

という技がある。