話を少し戻す。

2歳から預けられた広沢のおばあちゃんの家も着道楽だったが、戻ってきた生家もまさるとも劣らぬ着道楽だった。

母は、普段着と外出着をきっちり区分けし、

「普段着は何でもいいけど、外に出るときはちゃんとしたものを身につけていないと気後れする」

が口癖で、身につけるものは何でも最高級のものを揃えた。

「何でもいい」普段着とはいえ、安物を使ったのではない。男性用は銘仙である。そして、外出着は最高の織物生地といわれる※お召しで仕立ててあった。背広が必要になるとわざわざ東京・銀座まで出かけ、最高級の生地でオーダーした。

※お召し:強い撚りをかけて糊で固めた絹糸で織り上げ、あとで糊を洗い落とした生地。撚りが緩んで独特の凹凸が生地表面にできる。11代将軍徳川家斉が好んで「お召し」になったことからこの名がついたといわれる。

父の實さんの身体が弱ると、母のタケさんが外の仕事も取り仕切るようになった。取引先との打ち合わせなど仕事での外出も増えた。そんなときの母は、言葉通り、タンスから最高の着物取り出して身につけた。

「着飾った母を見ると、何だか嬉しくて仕方がなかったですね」

智司少年が最も好きだったのは、深緑の生地に、刷毛で描いたようなグレーがかった薄緑の大きな渦が全体にあしらわれた着物だった。その着物に身を包んだ母を見た日は、一日楽しかった。

「母が亡くなった後であの着物を探したんですが、どこに行ったか見つからないんです。どうしたんでしょうねえ」

生家に戻っても智司少年は相変わらず美しいものに取り囲まれていたのである。

加えて、当時の桐生は「着倒れ」といわれた。西の京都・西陣と並ぶ織物の産地として繁栄の極みにあったころだ。男も女も、町に出るときは競うように着飾った。競えるだけの経済力が桐生にはあったのである。

それに、当時の桐生には数百人の芸者がいた。機屋の旦那衆の夜ごとの接待や遊びは、それだけの芸者衆がいないことには成り立たなかった。松井家のすぐそばにも検番(けんばん)があり、夕暮れ時に外に出ると、着飾ってお座敷に向かう芸者さんと数多くすれ違った。

「夕日の中にパッと花が咲いたようで美しかったですねえ」

まだ形ができずに柔らかいままの智司少年の感性は、こんな桐生で育まれたのである。

「小さいときから美しいものをうんと見ないと、美しいものを生み出す感性は育たないんじゃないですかねえ」

いまの桐生は機屋も減り、経済力も衰えた。芸者衆は1人もいない。昔日の桐生は過ぎ去った夢のようなものだ。着飾る文化はお金が溢れるほどあってこそ絢爛豪華な花を咲かせるものだ。いまの桐生を「着倒れ」と表現する人は皆無に近くなった。

智司社長は、いい時代、いい場所で、心が一番可塑性に富んだ時代を過ごしたのではなかったか。

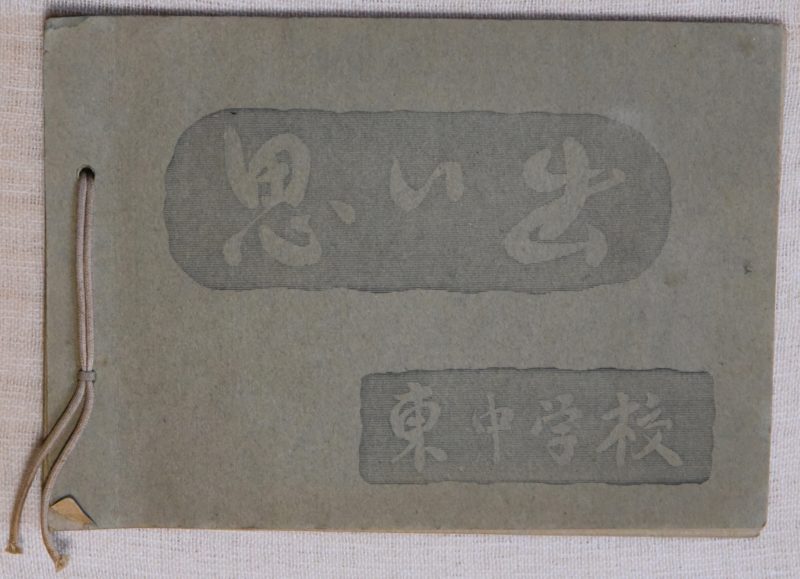

写真:母の形見の着物の横に立つ松井智司社長